游戏中的“瘟疫史

发布时间:2020-02-10 10:47 | 标签:

游戏

疫情

瘟疫史

微信扫一扫:分享

微信里点“发现”,扫一下

二维码便可将本文分享至朋友圈

街道灯火黯淡,寥寥无几的路人将神情藏在口罩之后匆匆而过,一只野猫一边游荡一边觅食……这里是正月十六的深圳,北京时间晚上8点整,距离这座繁华都市的正式返工日仅剩15个小时,但它依旧像只睡兽一般静静地盘卧在黑暗中,阒然无声,陌生得叫人害怕。

在刚刚过去的这个春节,困守在家的我带着些许“恶趣味”玩了几款与瘟疫有关的游戏,自以为应景。可等我真的回到深圳,我才发现原来游戏的一切在这里看上去都似曾相识,当游戏走到了现实,原本处于屏幕之外的超然突然被碾得支离破碎。是啊,原来我正确凿无疑地处于一段人类疾病史之中,你我都是亲历者。

人类的文明史是一部与大自然抗争的百科全书,每一位参与文明发展的人都努力在其中留下笔墨。为了生存,蒙昧时期的人们时常坐地观天,看春夏秋冬,听雨声雷鸣,研究老天的一举一动,感应四季变化,以求五谷丰登。

古代日本人发现在雷雨天后,闪电“落在”地上,田里的稻子总是长得特别好,所以日语里的“闪电”汉字写作“稻妻”。殊不知闪电能使氮气产生化学变化,将其固定为氮肥,无形中为稻田起到了施肥作用。当时“天真”的人们当然看不见这些,他们不了解什么是化学反应,更不可能知道土地里的微生物就在眼皮底下偷偷活动。

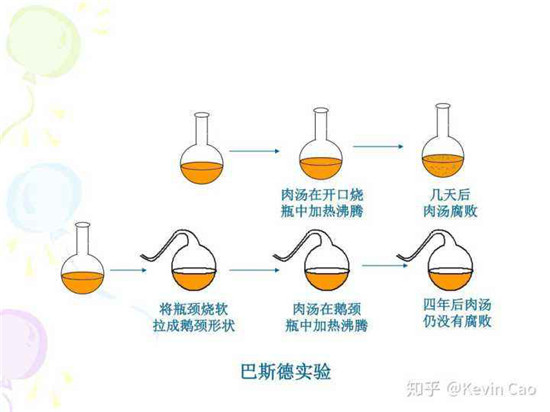

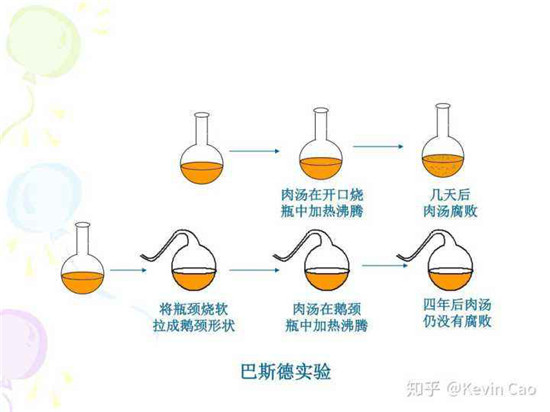

事实上,我们认识细菌、病毒,了解微生物的年头相比漫长的人类史而言简直不值一提。17世代中叶,显微镜的发明者列文·虎克才通过放大镜第一次观察到微生物;直到19世纪60年代,“微生物学家之父”巴德斯还在通过一瓶肉汤证明微生物来自于哪儿。

而在他们发声前的漫长时间里,人们对于列文·虎克口中“非常微小的动物”的认知只能用“浅薄”二字来形容。

鼠疫肆虐欧洲的中世纪,教堂里的僧侣们对短短几天就能夺人性命的瘟疫束手无策。除了按部就班地对病人施以放血疗法——中世纪欧洲医术界认为这种治疗手段能够放掉病人坏死的血液,使体液平衡——他们只能大声祈祷恳求上帝宽恕,抑或鞭打病人身躯好赶走附着在其身上的“恶魔”。

这群通过教会把控着教育系统、自命不凡的“高级知识分子”做梦也想不到,黑色的镰刀其实是一些无法用肉眼看见的小东西,它们无声无息地萦绕在病人、病人的家属以及治疗者身边,伺机而动,并最终会收割走数千万欧洲人的生命。

某些有识之士则看得更远。他们开始逐渐怀疑,“恶魔不仅存在于感染的人体内,还会游荡在病人周围。空气是瘟疫传播的罪魁祸首,恶臭即代表了瘴气的存在,也就意味着疾病。因此,为了抵御大恶灵,人们在受感染地区燃烧草药,意图净化空气。”

发展到后来,仍在依靠治疗黑死病谋生的行医者不得不用一套名为乌鸦面具的装束来保护自己。顾名思义,这只面具有着长长的鸟喙,方便医生在低头观察病情时注意与病患保持距离,鸟喙里塞满龙涎香、薄荷叶等草药,因为人们深信芬芳物质可以帮助他们过滤瘴气。然后披上黑色斗篷,手持长棍以避免直接触摸病人,于是鸟嘴医生便粉墨登场。

真可惜,他们大致猜到了人和空气是传染源,却无论如何也没料到,老鼠以及这些可憎生物身上的虱子才是黑死病真正的“收魂使者”。

尽管现代卫生知识已经基本证实,在中世纪那个老百姓普遍不爱洗澡的年代,虱子或许才是黑死病的主要传染源,但个头更大,和“黑”死病同色的老鼠却往往被人们视作这场瘟疫的头号元凶。人们害怕这些喜欢成群结队出没,习性鬼祟的生物,而更深的恐惧还源于老鼠深夜里咬人、吃人的骇人传闻。

老鼠像一个黑死病具象化后的梦魇,长久地笼罩在欧陆上空。在英国作家乔治·奥威尔笔下,老鼠则成为压榨人性最后一丝弱点的致命工具。《1984》的主人翁温斯顿惧怕老鼠,他儿时曾亲眼目睹母亲的尸体被老鼠啃食。所以当他面对即将扑向自己的笼中群鼠时,哭叫着让它们去咬他的革命伴侣裘丽娅,把灵魂出卖得干干净净。

而到了以1347年至1353年欧洲中世纪鼠疫大流行为背景的游戏《瘟疫传说:无罪》中,吃人老鼠的形象又通过略带恐怖幻想色彩的剧情进一步被放大。主角组忌惮的不是鼠疫病患,不是门前用白色标记为“P”的疫区(鼠疫拉丁文“pestis”的首字母),而是那些无处不在的老鼠。

成千上万的老鼠潜伏在地底以及每一个阴暗角落,待到天黑便要出来啖人血肉,所到之处人畜无生。它们害怕的就是光和火,玩家只能靠这两者才能瑟瑟发抖地穿行于环伺的鼠群之间。而到了游戏后期,由鼠群组成的“鼠旋风”甚至还能冲过来灭火,让人头皮发麻。

其实“鼠旋风”不是凭空虚造的。中世纪的时候,人们就亲眼看到过数只老鼠将尾巴缠绕在一起,转着圈移动,死也不分开。耸人听闻的景观为它们博得了一个恐怖称谓——“鼠王”。

根据德国一家博物馆收藏的标本,“鼠王”由多达32只老鼠组成。32只老鼠尾巴互相缠绕,搁在现实里能把我吓得当场去世,可在游戏里,逐渐适应了鼠群的我居然可以淡定从容地把点火器投向它们了,炸它个稀巴烂。这不禁令我思考现实和虚拟之间到底隔着多远的距离。

很远。如果鼠类和虱子不是鼠疫杆菌的共同宿主,鼠疫就差和天花一样被人类彻底灭绝了(人类是天花的宿主,仅存的天花病毒被“收藏”在少数几个实验室)。更不用说拥有热兵器的人类早就打遍天下无敌手了,穿上防护服提上喷火枪,别说小小鼠群,虽万鼠吾亦往也。

它也很近。1910年,鼠疫曾经横行中国东北大地,造成数万人死亡。是中国防疫事业先驱伍连德挺身而出击败鼠疫,而这也是人类首次控制住大型瘟疫。哪怕是在2020年的今天,世界三大烈性传染病之一的霍乱仍是众多贫穷国家挥之不去的阴影。

但人们始终认为故事终究是故事,“在虚拟的故事中寻求真实感的人脑袋一定有问题”。

先不用急于否定这个论调,看看《故事》的作者罗伯特·麦基在谈到写故事时是怎么说的吧:他说我们要通过故事的悲欢离合来找到生命的意义,通过混乱、恐惧来找到生活,这是为了活得更好,也是为了寻找混乱中的意义。

这个春节假期,我相信许多人一定和我一样,或尝鲜或重温,把《瘟疫公司》装进了自己的手机和电脑。我们带着游戏里既定的目标,在传染性、严重性、致死性三大特性间做出艰难抉择,与各国的卫生医疗水平博弈,誓要完成一场灭绝全人类的“伟大使命”。

我也承认,在略显诡秘的BGM的鼓动下,刚开始我或多或少地被带入到了“反人类”的情绪中。但随着游戏的背景音由人们的欢声笑语变成咳嗽喘息、大声哭喊,从黑死病童谣《Ring around the rose》变成一片死寂的世界,紧张逐渐被莫名的无力感代替。想起仍在恣意蔓延的新冠肺炎疫情,游戏胜利的画面显得那么血腥,讽刺。

“人类之光”格陵兰也沦陷了,玩家是该欣喜还是该沉默?

处理起灾难题材,艺术家们总是喜欢“自作聪明”,作家、导演、游戏制作人把他们对人性,对情感,对世界的理解揉成一团,然后一股脑地摆在众人面前,希望观众能开开窍,多少有些启迪。然而观众哄闹着围观,却视若无睹。此后生活犹自运转不停,直到灾厄忽然降临要叫轻慢它的人付出代价。

上世纪40年代,加缪在他的《鼠疫》一书的最后一段写下这么一段话:鼠疫杆菌永远不死不灭,它能沉睡在家具和衣服中历时几十年,它能在房间、地窖、皮箱、手帕和废纸堆中耐心地潜伏守候,也许有朝一日,人们又遭厄运,或是再来上一次教训,瘟神会再度发动它的鼠群,驱使它们选中某一座幸福的城市作为它们的葬身之地。

当我写下这些文字的时候,徘徊在人类头顶的幽魂仍然在低头嗤笑。过去,它的名字叫细菌或病毒,现在,人们又战战兢兢地在后面添上了新词,“癌细胞”,即便它不会传染,但人们还是畏之若洪水猛兽。因为它比前两者更加可怕——癌细胞本身就是由人体自我的细胞变异而成,那又怎么根除呢?

自人类认识到细菌和病毒同样是生物的那天起,就恍然大悟:它们也不过是在寻求与宿主之间的某种共生关系罢了,只是有的疯狂点了传染性,有的则是出于繁衍目的“不小心”点了一些致死性。

可是癌细胞不一样,它们自以为正确,无限增殖、无止境地扩张,要把每一个异己转化为同类,直至某天彻底毁掉自己,毁掉一切。

数千年前,我们的老祖宗喜欢仰头看天,穷尽脑洞寻思大自然的万千现象,很傻很认真,可是在匪夷所思的自然界及千奇百怪的生物面前,他们也许只有三四十年的寿命;时光流转,翻身把地球主人做的我们好像用科学把什么都看透了,却唯独失去了敬畏自然和仰望星空的能力。

中世纪的欧洲僧侣异想天开,觉得黑死病是上帝降下的天罚,要像毁灭索多玛和蛾摩拉一样惩罚人类,所以焚香、沐浴、更衣,背负十字架上街向主请罪。现在看来,传说中的天罚大概确实是有的,它要制裁一切对生命傲慢无礼,对自然缺乏敬畏的人。

元宇宙数字产业服务平台

下载「陀螺科技」APP,获取前沿深度元宇宙讯息